偉人跟凡人的差別

上世紀五十年代初,俄羅斯民歌對父輩對我輩可說影響極大。從俄羅斯一些民歌中,我們捉摸到俄羅斯其時的普羅大眾所曾遭受的苦難。如以小慢板速度從弱到強又從強到弱唱起的《伏爾加船夫曲》:“哎喲嗬/哎喲嗬/齊心合力把縴拉/哎喲嗬/哎喲嗬/拉完一把又一把/穿過茂密的白樺林/踏開世界不平路……”。如以行板速度幾乎從頭至尾都以較弱聲音唱起的《在貝爾加湖的草原》:“……他身上那破爛的衣衫/縫着許多的大小補丁/他頭上還戴一頂破帽/身穿監獄的灰色長衣/……”。如以中速稍慢的速度唱起的《三套車》:“……/你看吧/這匹可憐的老馬/牠跟我走遍天涯/可恨那財主要把牠買了去/今後苦難在等着牠/……”。如以6/8拍子寫成的《草原》:“茫茫大草原/路途多遙遠/有個馬車夫/將死在草原/……”。

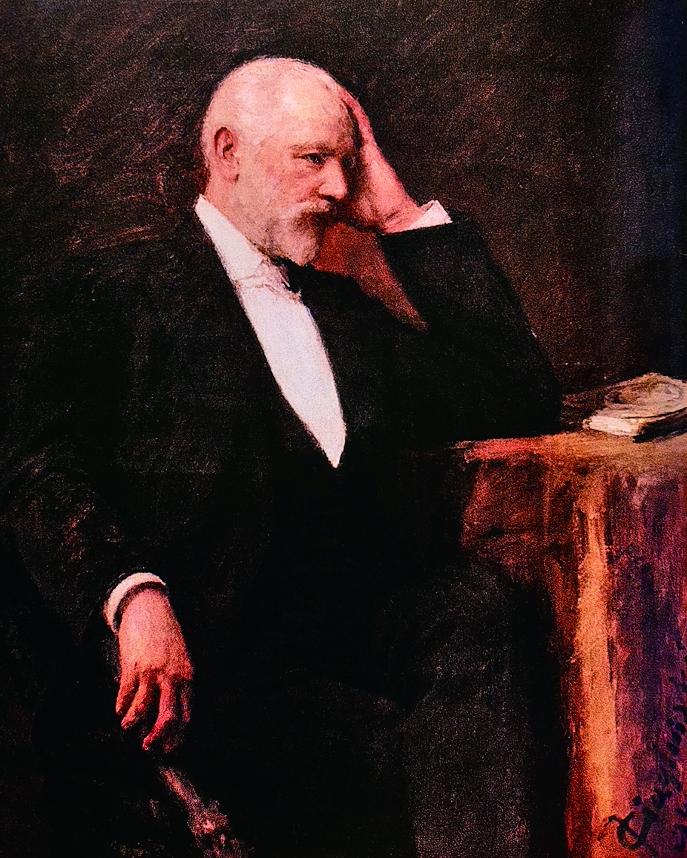

歌曲因為有歌詞,唱者、聽者都可以直接感同身受地吟唱或聽賞。想當年,不必等到上音樂課,我便常常耳聞高中甚至初中學生在隨口哼着。但對無標題音樂,要透過旋律領悟到難受和傷悲,就沒有那麼容易了。所以,我很佩服被俄國作曲家柴可夫斯基稱之為“半人半神”的俄國文豪列夫·托爾斯泰。一八七七年初,老柴在莫斯科音樂學院以音樂會接待托爾斯泰。當聽到老柴《第一弦樂四重奏》的第二樂章時,托爾斯泰居然被感動得落淚,並說“我已接觸到忍受苦難的人民的靈魂深處”。上世紀六十年代第一次聽老柴這個作品時,我知道第二樂章的主題也來自一首俄羅斯民歌:“凡尼亞將身坐上沙發/酒瓶酒杯手裡拿/他還沒有倒滿半杯酒/就派人去請卡金卡”。其間沒見任何悲劇因素,但托爾斯泰卻可以從曲調中,敏感到俄羅斯底層的人的無奈和絕望,而我卻在很長時間裡,只為演奏的抑揚頓挫動容,這就是偉人跟凡人的差別。

費拉拉