現代文化與哲學的啟蒙

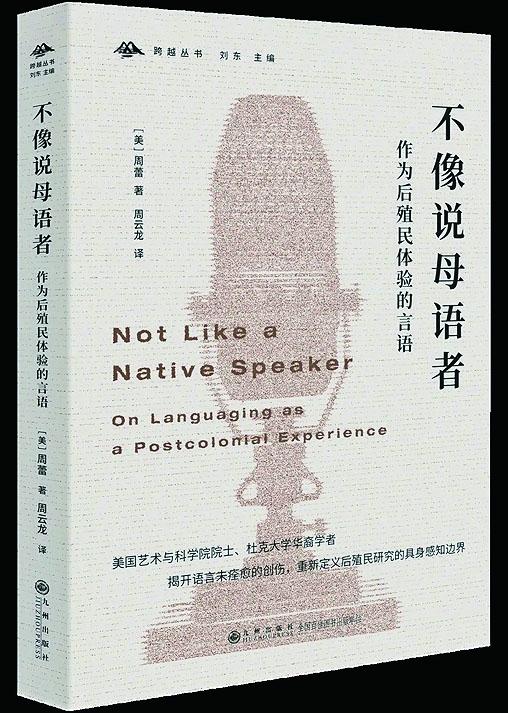

在後殖民主義的研究裡,沒有什麼比語言學更具魅力。因為語言直接決定了話語權和表達權,就像維特根斯坦所說的那樣,理解無可避免是社會性的,因此語言的鴻溝就是相互理解的鴻溝。《不像母語者》這本書的時代意義正在於直面這隻“房間裡的大象”,用文學作為盲人摸象的拐杖,揭開了這個“尚未痊癒的傷疤”。

對於人文學科的學生或者是單純的文學、哲學愛好者來說,書中提到的許多名字都可以說是如雷貫耳,比如巴金、福柯、德里達、本雅明等等。從批評的角度上來說,旁徵博引是人文學科寫作的一項基本技能,但是如何避免引喻失義,又怎樣鞭辟入裡地將前人大家的理論融入貫通到自己的書裡,則完全是另外一個水準的問題。

在這個問題上,讀者可以完全不必替周蕾教授擔心,甚至可以這麼說,對人文學科的學術寫作仍感到躊躇的學生,可以把這本書作為極好的案例來學習。雖然說這是一本面向大眾的文化出版作品,但是其研究性絲毫不弱於正兒八經的人文學科論文集。無論是周蕾教授對於語言不平等和失語問題的觀察,以及由於這種觀察所引發的文本分析,還是她對跨文化語言現象的重新思索和批判,本書的思想深度和前沿性,都可以完完全全稱得上是無冕之王。

書中許多問題涉及學術尚有爭議的話題,比如語言先天論、跨國界跨種族表達以及後殖民研究中的政治邊界等等。這些問題讀者在閱讀時大可不必將書中的觀點視為圭臬,不妨作為玉盤中的其中一顆珍珠,比對後再下結論也不遲。

但深入理解語言是一種狀態,也就是德雷茲所說的:“內在差異之前,周蕾教授的這本書可以作為一項前置知識的百科全書來看待。”不光是它更加貼近華人的生活習慣和味蕾,更是因為得益於她豐富的知識廣度與深度,書中大量的援引如同抖書袋一樣嘩嘩而落,同時又不至於艱深晦澀,遠離常識。因此,對於真心想要入門近代哲學、文學、語言學以及文化研究等領域的愛好者來說,這也不是一本只能被束之高閣的象牙塔產物,而是實實在在可以豐富自己眼界和理解能力的工具書。

相比起許多文藝青年的時尚單品,這樣的研究作品顯得更有幫助。因為它所能給讀者帶來的不僅是書架上那一書脊的裝飾,而是更加貼近生活的現代以及近現代文化哲學理論,換句話說——是人人都能讀得懂的文化與哲學理論。

留雨農