說好澳門故事 還原歷史空白

口述協:提升澳門文化形象

要說好澳門故事,尤其諸多鮮為人知的社區故事,還原歷史空白,通過口述歷史形式最好不過。多年間,澳門口述歷史協會作為本地主要的歷史文化協會之一,致力推動本土歷史文化研究,促進澳門歷史研究發展,進一步提升澳門的文化形象。

口述訪談核心工作

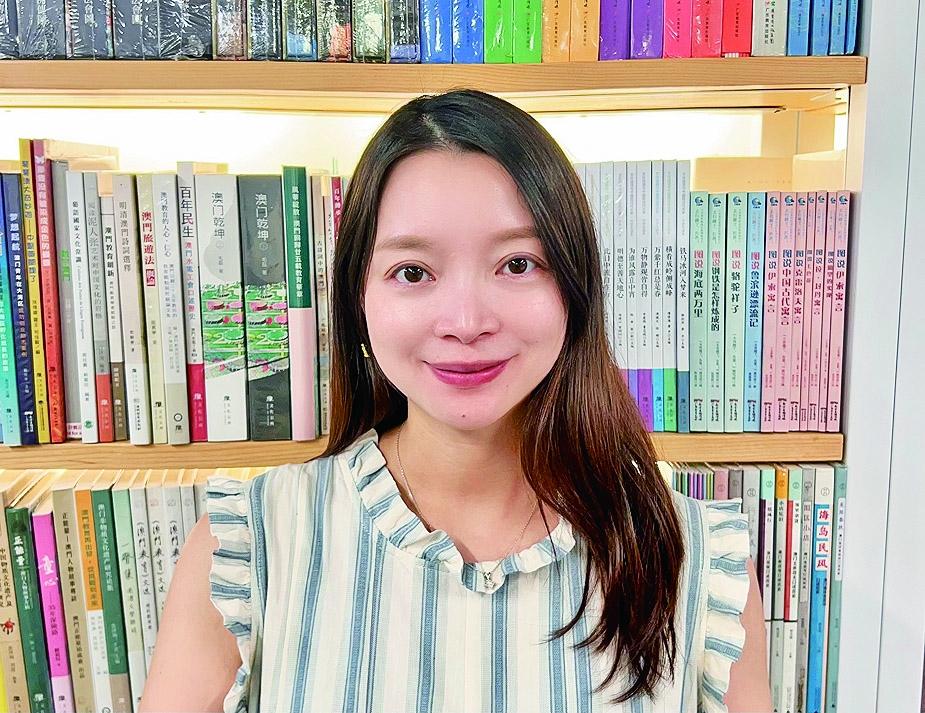

協會副理事長陳淑怡闡述協會發展歷程與動向時指出,協會主要以口述訪談為核心工作,經訪談員收集歷史材料後,再把成熟的訪談成果以多元渠道進行文化傳播,例如展覽、書籍出版、導賞推廣、講座宣傳等。

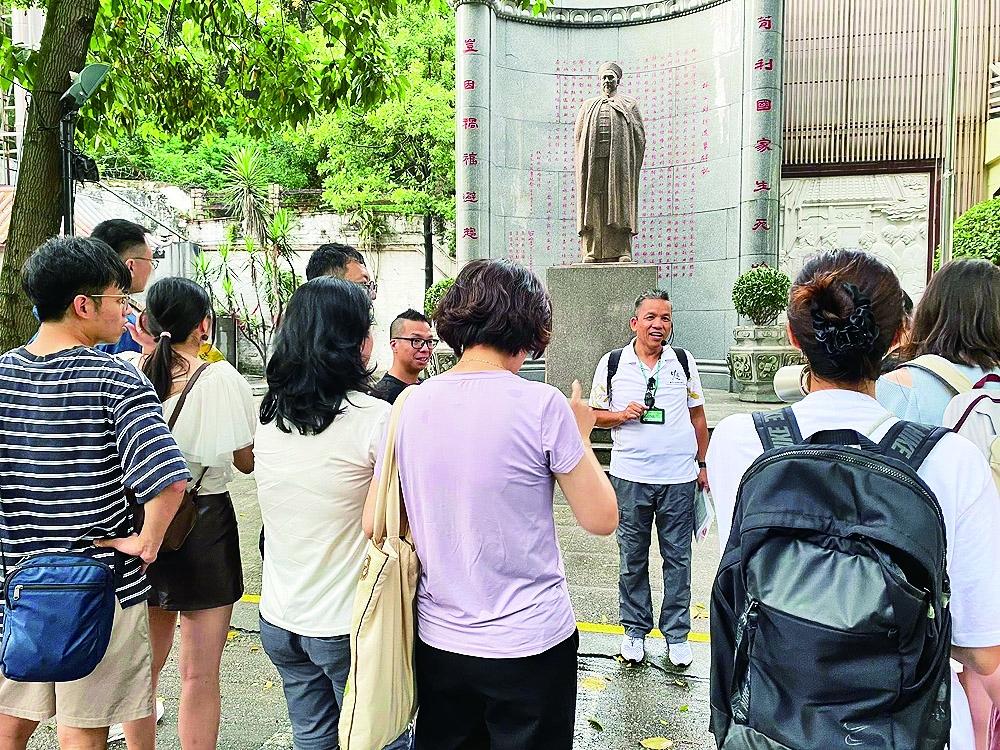

期望以不同渠道傳播歷史,覆蓋更多受眾,其中導賞推廣和講座宣傳扎根澳門團體、坊會、社團、學校等;展覽除吸引歷史文化愛好者外,訪澳旅客亦大感興趣。

目前,協會共計開展口述訪談項目近四十項,累計訪談澳門老居民六百多人。定期為政府、團體、青年學生、居民等提供街區、博物館導賞活動,每年服務超過五萬人次。其次,協會亦為公共圖書館、大專院校及中學等提供專題講座、開展主題展覽、口述歷史沙龍等推廣教育工作,每年開展數十個不同項目。自二〇一五年起,協會共開辦多屆口述歷史訪談員及“澳門文化旅遊導賞員”培訓課程,培訓共三百人,不斷壯大本澳歷史文化事業團隊。至今,協會累計會員近千人,主要為本澳大專院校的教授、專家學者、導賞員、青年學生等,共同為本澳歷史文化出一分力。

陳淑怡指出,協會期望說好澳門故事,讓大眾對土生土長的澳門有所認識,找到自己的歸屬感。口述訪談作為協會的重要項目,能記錄民間的共同記憶,反映當年社會結構、環境氛圍,歷史意義豐富。澳門城市不斷發展,可以訪談的人相繼離開,他們能夠口述的資料便越顯珍貴。為此,口述訪談是跟時間競賽,期望未來有更多人加入團隊,一起當好回憶的收集者。

保存親歷親見親聞

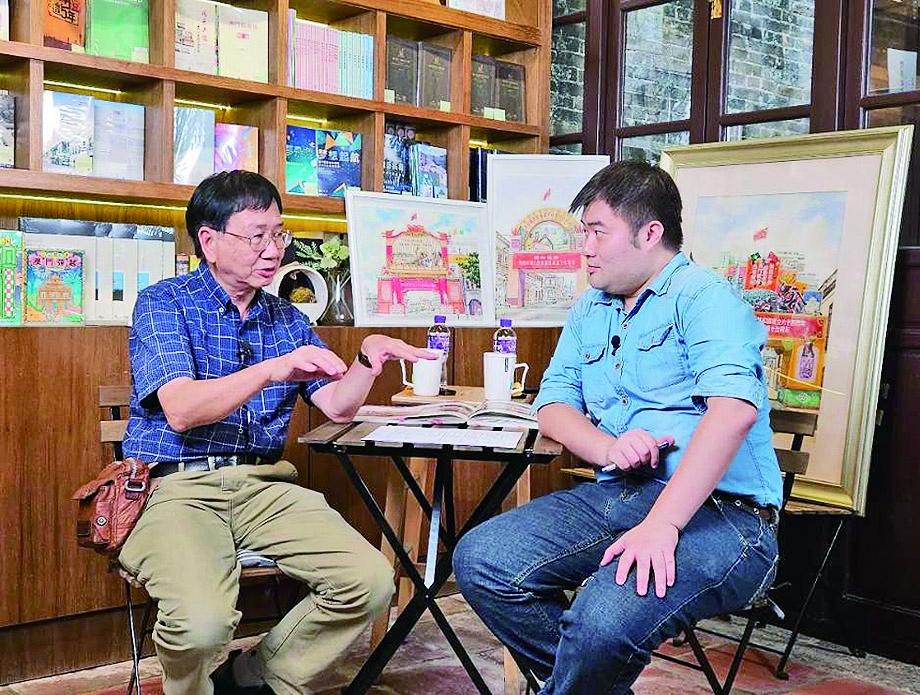

訪談員對於口述歷史的記錄至關重要。陳淑怡指出,訪談員基本各有正職,只能業餘參與協會工作,故長期投入在訪談項目的人不多,人力資源始終是協會經常要面對的問題。早在二〇〇六年,新橋坊眾互助會舉行廟宇文化座談會,歷史學者林發欽當時就建議與坊會合作開展口述歷史,整理和保存社區的歷史文化,林發欽特別組織一批訪談員,且用了一年時間,對三十位新橋居民深入訪談,至二〇〇八年正式出版《情繫新橋坊》一書。

同年,為更好搜集及整理澳門歷史資料,讓居民“親歷、親見、親聞”的回憶得以保存,補足互證文獻資料,一眾志同道合的年輕人在林發欽帶領下,組成澳門口述歷史協會。過去十五年來,陳淑怡衷心感激社會各界支持,協會才得以深耕社區,開展不同類型的歷史文化工作,在社會上逐漸發揮正面影響。

深入群衆歷史才活

陳淑怡稱,協會在歷史文化的傳播上,歷史不應是學者們的空中樓閣,更多應走入群眾,歷史才能活起來。舉例說,協會曾將導賞融入話劇,遊走在澳門博物館和大街小巷之中,邀請劇團在文化公所的古建築物內演出。她認為歷史與藝術都是文化的一部分,兩者同根同源,非故步自封,有人欣賞最重要。

問到協會未來計劃?陳淑怡直言,協會成立十七年來,已公開出版澳門口述歷史專題書籍廿多種,累計總印數近十萬冊。協會始終扎根社區,堅持研究澳門、服務澳門、推廣澳門,長年深耕,從一個純粹的研究型社團,發展成為一個研究型與服務型兼具備的文化社團,為社會提供多元文化服務。協會與澳門數十個社團、學校、公共機構等單位緊密合作,對澳門歷史文化傳播和旅遊推廣發揮積極作用,在澳門內外產生廣泛影響,深覺未來要走的路還很長。