西方近代地理學最早傳播據點

澳門是西方近代地理學在中國立足和傳播的最早據點,傳播者主要是西方傳教士。這不但使澳門在中國地理學史上佔有一席之地,而且西方近代地理學作為西方文化一部分,在組成澳門文化的同時,也大規模向內地傳播,成為中國五千多年中外文化交流最後一次高潮的開端。

正如國學大師、北京大學教授季羨林總結的:“在中國五千多年歷史上,文化交流有幾次高潮,最後一次,也是最重要的一次,是西方文化傳入。這一次傳入的起點,從時間上來說,就是明末清初;從地域上來說,就是澳門。”

明萬曆十年(一五八二年),意大利傳教士利瑪竇(Matteo Ricci)先到澳門、後到肇慶等內地城市,繪製用中文說明的世界地圖作為傳教工具,被中國士大夫接受和視為珍奇,輾轉傳播。藉助於利氏地圖,地圖投影學、地球五帶劃分、海陸分佈等歐洲古代及文藝復興以來地理觀點漸漸傳入中國。

除利瑪竇外,耶穌會其他傳教士在澳門完成不少地理著作,詳細介紹各國地質、物產、氣候、風土、民情等狀況,涉及自然地理和人文地理各方面。如明代意大利傳教士艾儒略於一六二三年在澳門撰寫的《職方外紀》五卷,是明末經澳門傳入中國的第一部世界地理著作;一六五九年來澳門的比利時傳教士南懷仁著有《坤輿圖說》兩卷和《坤輿外記》(不分卷);一六四四年來澳的法國傳教士蔣友仁手繪《坤輿全圖》並作文字說明,後人將這些文字整理成《坤輿圖說稿》。

鴉片戰爭以前,澳門仍保持中西文化交流的中心地位,西方近代地理學同樣通過澳門進入內地,並在戰前形成高潮。據統計,一八一九至一八四○年西方傳入中國的世界地理著作約有十三種,一八四○至一八六○年新增十二種。 清嘉慶二十五年(一八二○年),廣東嘉應州(今梅縣)海員謝清高口述,同鄉楊炳南筆錄,在澳門撰成《海錄》一書,是我國第一部介紹世界地理概況的著作。

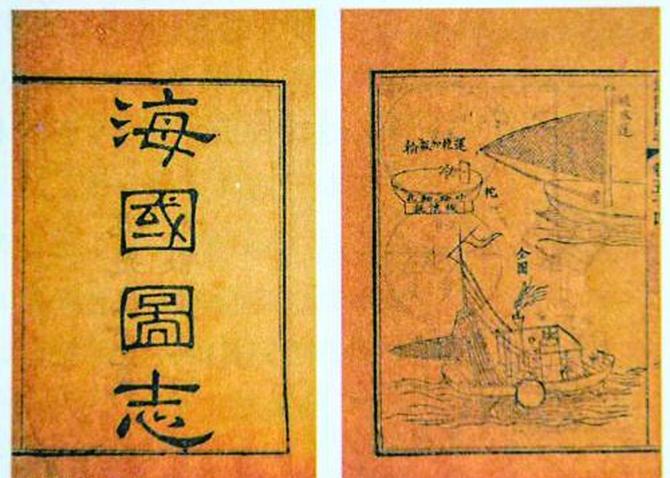

鴉片戰爭前夕,林則徐急於了解外部世界狀況,親自和派員到澳門考察、搜集資料。一八四一年由譯員梁進德將英國人慕瑞(Hugh Murray)出版《世界地理大全》譯成《四洲志》重版,概述世界五大洲三十多國地理、歷史概況,是中國近代第一部系統介紹世界史地的譯作,開中國人翻譯、研究西洋史地風氣之先河。一八四一年,林則徐又委托好友魏源在《四洲志》基礎上增補多種外國人所寫材料,編成《海國圖志》一百卷,八十萬言,被譽為“國人談瀛海故實開山之作”,也是我國第一部介紹世界地理知識的地圖集。

明末清初,西方近代地理學作為西方文化一部分傳入,不但開拓中國人的地理視野,豐富中國人的地理知識,給古老中國地理學注入生機和活力,使學科結構、理論和研究方法得到改造、充實與提高,從一門描述性科學向半定性定量近代科學轉變。

到清末民初,中國傳統地理學走上近代地理學發展道路。從這個意義上,澳門是中國近代地理學最早的發祥地和向內地傳播的中心。與此同時,中國地理學也通過澳門傳播海外,因此澳門也是中西地理交流的一座橋樑。

東 望