從米哈伊爾 · 帕尼夫說開去

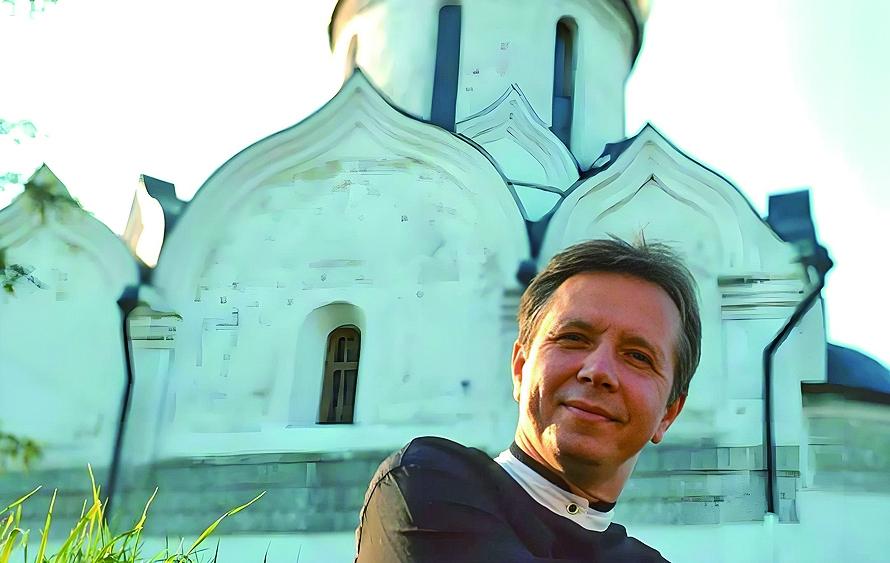

第三十七屆澳門國際音樂節,十月二十五日、二十六日晚,在澳門文化中心綜合劇院,有兩場“新濠博亞娛樂呈獻《米哈伊爾 · 帕尼夫與拉赫曼尼諾夫國際管弦樂團》音樂會”。

在音樂節的綜合大書中,米哈伊爾 · 帕尼夫外文名如下:Mikhail Pletnev。為了對米哈伊爾 · 帕尼夫多有了解,我以其原名查《牛津簡明音樂詞典》,《詞典》之中譯名為普雷聶夫,米哈伊。而內地更多似譯為米哈伊爾 · 普列特涅夫。

雖然有米哈伊爾 · 帕尼夫;普雷聶夫,米哈伊;米哈伊爾 · 普列特涅夫不同譯名,但肯定是同一位鋼琴家、指揮家、作曲家了。

現在姑且就以米哈伊爾 · 帕尼夫來說。一九五七年生於蘇聯的米哈伊爾 · 帕尼夫鼎鼎大名。一九七八年在他只有二十一歲時,就在第六屆柴可夫斯基國際鋼琴大賽中獲金獎,從此名噪世界樂壇。一九九〇年他三十三歲時,組建了俄羅斯國家樂團。而米哈伊爾 · 帕尼夫,今次帶來澳門的拉赫曼尼諾夫國際管弦樂團,則是他在二〇〇〇年四十三歲時組建並任指揮的。

不管創辦俄羅斯國家樂團,抑或創辦拉赫曼尼諾夫國際管弦樂團,米哈伊爾 · 帕尼夫,都為致力於推廣傳播俄羅斯音樂。拉赫曼尼諾夫國際管弦樂團,更以於一八七三年出生於俄羅斯塔羅魯斯基的謝苗諾沃(有說俄羅斯北方的奧聶格村)的謝爾蓋 · 瓦西里耶維奇 · 拉赫曼尼諾夫(S.V.Rachmaninov)命名。拉赫曼尼諾夫於他臨去世的一九四三年入籍美國,被稱為俄裔美籍音樂大家。在西尼亞維爾著、梁香譯的《俄羅斯音樂史綱》一書中,拉赫曼尼諾夫被稱為“在語言的構造方面是真正俄羅斯的作曲家”,“拉赫曼尼諾夫不僅是恰伊柯夫斯基(今譯柴可夫斯基)的繼續者,而且也是‘強力集’(巴拉基列夫、莫索爾斯基、鮑羅丁、李姆斯基-柯薩科夫、居伊)的承繼人”。

索倫托