海上絲路中葡四百年文物展

由文化局與故宮博物院聯合主辦,葡萄牙國家古代藝術博物館、葡萄牙東方基金會及葡萄牙阿儒達圖書館協辦,澳門基金會、旅遊局、

《澳門日報》支持,澳門藝術博物館執行的“

海通鏡鑒——十六至十九世紀中葡文化交流展”,現於藝博館四樓舉行。展出故宮博物院、葡萄牙文博機構及文化局提供合共一百七十七件(套)珍貴展品,呈現十六至十九世紀中葡兩國通過海上絲綢之路,從民間貿易至官方往來的多層次文化交流,彰顯澳門作為中西文化交匯樞紐的獨特地位。

展覽設“瓷路初開”、“瓷上交融”、“宮廷對話”三個單元,臻選中葡文博機構之珍藏,以“海通鏡鑒”為題,寓意海上絲路不僅在物質文化史上留下豐富遺產,並透過澳門這扇“文化之窗”,映照出文明互鑒的璀璨光芒。

首單元“瓷路初開”,內容豐富。一四九八年,葡萄牙船隊在達 · 伽馬(Vasco da Gama)的帶領下,繞過非洲好望角,抵達印度卡利卡特(Calicut),標誌東方新航線正式開闢。一五一○年,葡萄牙人佔領印度果阿,次年佔領馬六甲,並於一五一三年首航至中國廣東海岸,從事中國與東南亞地區的轉口貿易。由於明朝與葡萄牙未能建立官方往來,葡萄牙人隨後離開廣東海域,輾轉於福建、浙江沿海一帶尋求發展。這時期,以江西景德鎮青花瓷器為主的中國陶瓷,成為歐洲王室和貴族的珍藏。中葡陶瓷貿易的形成,為中國瓷器進入歐洲市場提供重要契機,也帶動歐洲定製瓷器的生產。

明末清初,戰事頻仍,澳門的中外貿易受到衝擊。至康熙朝代,伴隨中葡宮廷外交關係的確立,貿易活動得以恢復,澳門繼續發揮全球貿易網路樞紐的作用,中國外銷瓷向世界各地拓展。十九世紀末,葡萄牙人佔領澳門,實行殖民統治。隨着香港成為中國沿海貿易的轉運港,澳門的貿易樞紐地位被其取代。

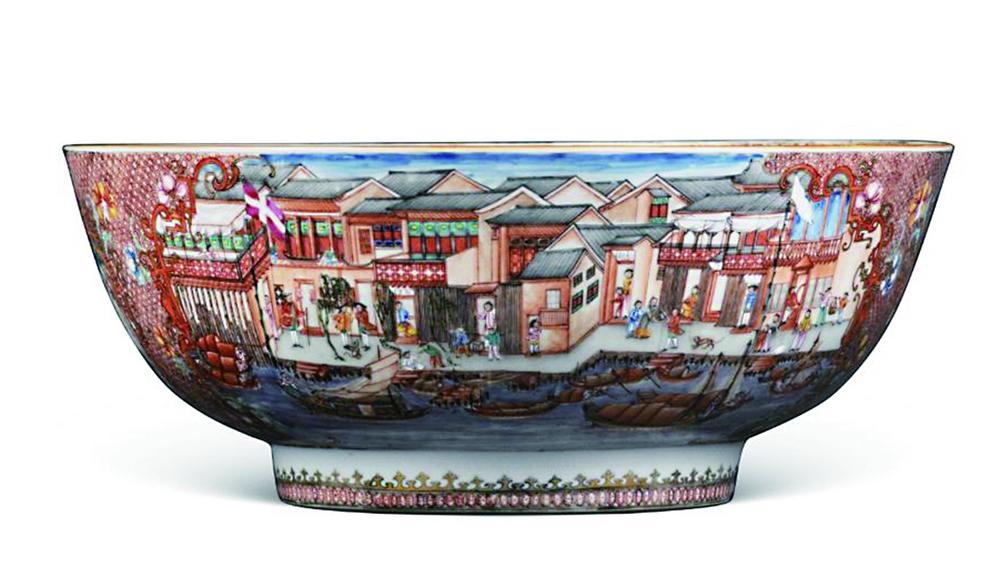

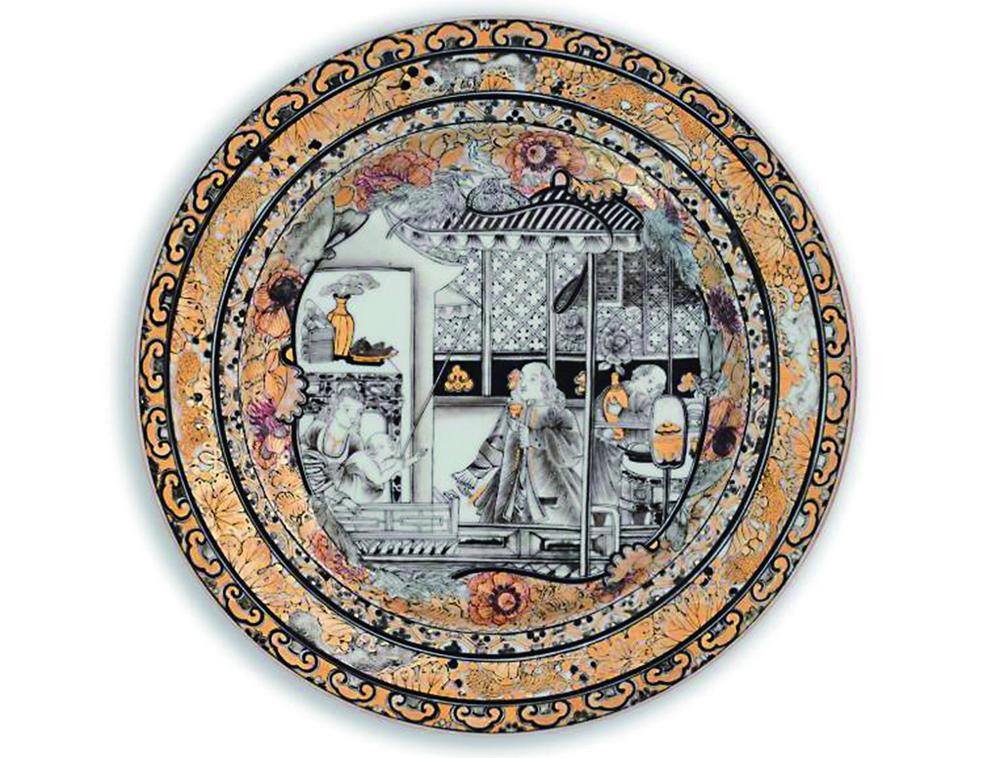

次單元“瓷上交融”,內涵深厚。據文獻記載,歐洲各國當時熱衷於融入中國藝術風格的陶瓷器製作,中國陶瓷生產又因歐洲市場的需求有適應性的創新。十七至十九世紀,歐洲訂製瓷器的生產迎來高峰,中國工匠把對西方的想像也融進外銷瓷的繪製中。這時期,瓷器的造型樣式和紋飾細節都表現中西文化相融共輝的特色。創燒於十八世紀的廣彩瓷器,即是當地工匠根據外商需求在運至廣州的景德鎮素瓷上,結合廣州本土彩繪工藝而發展起來的重要外銷瓷品類,是中國製瓷業為適應海外市場需求,而對國內瓷器生產中心進行擴充的結果,開創一種在外銷瓷產地之外,批量加彩並銷售的全新貿易模式。

第三單元“宮廷對話”,貢獻良多。文獻指出,任職於清代宮廷的葡萄牙傳教士在推動中葡外交關係發展中扮演關鍵角色。葡萄牙自十五世紀以來擁有遠東保教權。耶穌會成立後,其在東方的發展主要依賴於葡萄牙王室的資助。據不完全統計,十六世紀末至十八世紀,來華且傳教時間超過廿年的葡萄牙耶穌會士超過六十人。其中,在宮廷任職的著名葡萄牙傳教士如安文思、傅作霖、高慎思、徐日昇等,在曆法治理、機械製造、地圖繪製、宮廷音樂等方面極盡才能,做出突出貢獻。

綜上所述,中國在十六至十九世紀時期,通過海上絲路與亞洲各國以及歐洲間建立了貿易和文化聯繫,在物質文化史上留下豐富印記。在清代宮廷與葡萄牙王室之間的往來互動中,雙方禮尚往來,留下類型豐富、工藝精湛的禮品,並誕生中西科學文化融合之宮廷器物,具有獨特的文化藝術價值。

澳門在這一時期作為中國與歐洲,特別是中國與葡萄牙之間的重要中轉站有着特殊的歷史地位。澳門出土的外銷陶瓷、中葡傳世及生產陶瓷器,都是該時期中葡之間,文化交融碰撞的物質體現。

故宮博物院與文化局澳門藝術博物館自一九九九年起,以舉辦文物展覽的模式開展合作,至今走過廿六年。今年雙方聯合推出的“海通鏡鑒”展,圍繞中葡在海路的密切交往展開,回望澳門在明清時期作為全球貿易中心的獨特地位,呈現兩國在政治、經濟、文化方面的交流互動,展示十六至十九世紀東西方文明之間的對話。

澳門古稱“濠鏡”,展覽又以“海通鏡鑒”為題,寓意海上新航線的開闢,使中葡兩國之交往成為可能。澳門作為東西方文化交匯的視窗,映照着不同文化在此交流、碰撞與融合。展覽聚焦中葡陶瓷貿易和宮廷交往兩大主線。作為中西方了解彼此的重要紐帶,清宮的葡萄牙傳教士在外交、曆法、文化、藝術等領域發揮的作用,促進了兩國宮廷之間持續而廣泛的互動。展覽壓軸遴選一組清代宮廷收藏的融合中西技藝之作的文物,見證了歐洲的科學技術、文化思想、藝術風尚傳入中國,經過吸收、改進與創造,不斷煥發出新的活力,更折射出海上絲路上文明交融的點點滴滴。

時值故宮博物院百年院慶,此番在藝博館隆重舉辦主題展,以文物串聯起中葡陶瓷貿易與宮廷交往的歷史脈絡,展現借助海上絲路,兩國的文化互動與文明互鑒。展覽更以獨特視角展現葡萄牙與中國數百年來深厚而悠久的淵源。另方面,瓷器作品尤能折射東西文明跨越時空的對話。雙方在陶瓷藝術上所產生的共鳴,正體現審美理念的交融。數百年來,葡萄牙宅邸中所陳設的中國瓷器珍品,更是綿延不絕的商貿往來所締結的恆久紐帶。

展覽上共有源自於葡萄牙國家古代藝術博物館的卅七件精選器物,其中包含廿六件中國瓷器與十一件葡萄牙彩陶。這些展品不僅彰顯中國古代藝術備受推崇的審美價值,亦展現葡萄牙工匠將東方裝飾語彙融入地方製作的巧思創意,也使陶瓷藝術得以在民間廣泛流傳。此種裝飾風格的融合,反映出中國瓷器在葡萄牙以至全歐洲所掀起的收藏風尚。

在多方鼎力支持與通力合作下,這場展覽得以精心籌備,為觀眾開啟一扇通往歷史深處的窗口。值得一提,故宮博物院提供了珍貴的宮廷文物,葡萄牙各博物館貢獻了獨特的歐洲視角藏品,澳門文化局致力將本地歷史脈絡融入展覽敘事。可見,這場展覽不僅是對中葡文化交流史的回顧,更希望啟發當代觀眾對全球化與文化互鑑的思考。展期至明年三月八日。

文、圖:子 凡(圖片摘自藝博館)