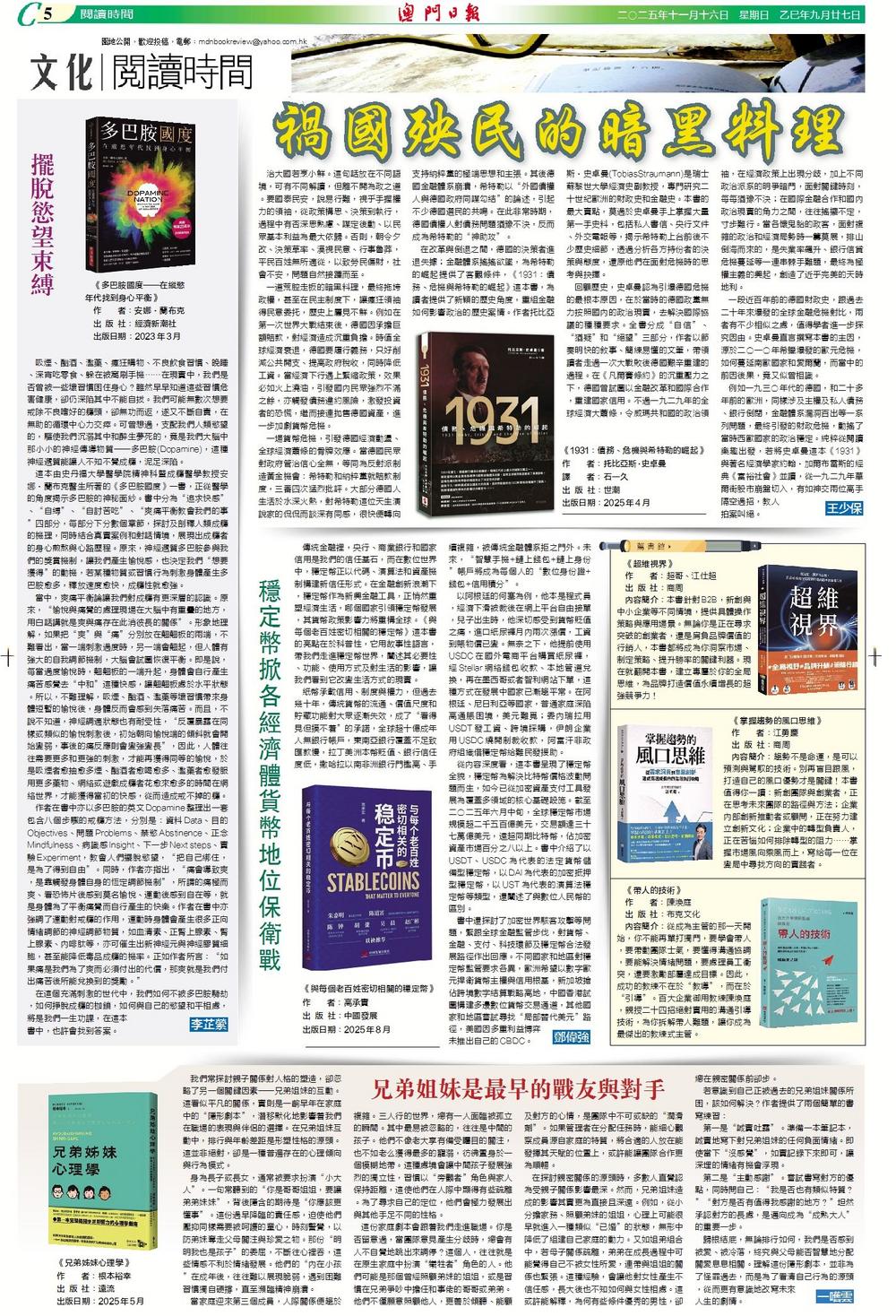

禍國殃民的暗黑料理

治大國若烹小鮮。這句話放在不同語境,可有不同解讀,但離不開為政之道。要國泰民安,說易行難,視乎手握權力的領袖,從政策構思、決策到執行,過程中有否深思熟慮、謀定後動、以民眾基本利益為最大依歸。否則,朝令夕改、決策草率、漠視民意、行事魯莽,平民百姓無所適從,以致勞民傷財,社會不安,問題自然接踵而至。

一道荒腔走板的暗黑料理,最終拖垮政權,甚至在民主制度下,讓瘋狂領袖得民意委托,歷史上屢見不鮮。例如在第一次世界大戰結束後,德國因承擔巨額賠款,對經濟造成沉重負擔。時值全球經濟衰退,德國要履行義務,只好削減公共開支、提高政府稅收,同時降低工資。當經濟下行遇上緊縮政策,效果必如火上澆油,引發國內民眾強烈不滿之餘,亦觸發債務違約風險,激發投資者的恐慌,繼而接連拋售德國資產,進一步加劇貨幣危機。

一場貨幣危機,引發德國經濟動盪、全球經濟蕭條的骨牌效應。當德國民眾對政府管治信心全無,等同為反對派制造黃金機會:希特勒和納粹黨就賠款制度,三番四次猛烈批評。大部分德國人生活於水深火熱,對希特勒這位天生演說家的侃侃而談深有同感,很快便轉向支持納粹黨的極端思想和主張。其後德國金融體系崩潰,希特勒以“外國債權人與德國政府同謀勾結”的論述,引起不少德國選民的共鳴。在此非常時期,德國債權人對債務問題猶豫不決,反而成為希特勒的“神助攻”。

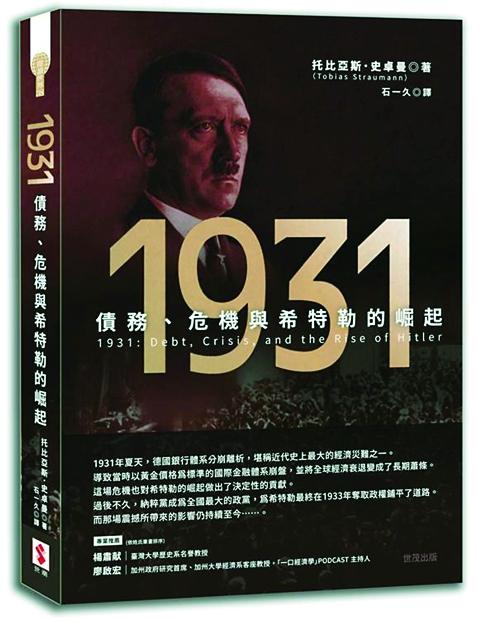

在改革與倒退之間,德國的決策者進退失據;金融體系搖搖欲墜,為希特勒的崛起提供了客觀條件,《1931:債務、危機與希特勒的崛起》這本書,為讀者提供了新穎的歷史角度,重組金融如何影響政治的歷史案情。作者托比亞斯 · 史卓曼(TobiasStraumann)是瑞士蘇黎世大學經濟史副教授,專門研究二十世紀歐洲的財政史和金融史。本書的最大賣點,莫過於史卓曼手上掌握大量第一手史料,包括私人書信、央行文件、外交電報等,揭示希特勒上台前後不少歷史細節,透過分析各方持份者的決策與態度,還原他們在面對危機時的思考與抉擇。

回顧歷史,史卓曼認為引爆德國危機的最根本原因,在於當時的德國政黨無力按照國內的政治現實,去解決國際協議的種種要求。全書分成“自信”、“猶疑”和“絕望”三部分,作者以節奏明快的敘事、簡練易懂的文筆,帶領讀者走過一次大戰敗後德國艱辛重建的過程。在《凡爾賽條約》的沉重壓力之下,德國曾試圖以金融改革和國際合作,重建國家信用。不過一九二九年的全球經濟大蕭條,令威瑪共和國的政治領袖,在經濟政策上出現分歧,加上不同政治派系的明爭暗鬥,面對關鍵時刻,每每猶豫不決;在國際金融合作和國內政治現實的角力之間,往往搖擺不定,寸步難行。當各懷鬼胎的政客,面對複雜的政治和經濟局勢時一籌莫展,排山倒海而來的,是失業率飆升、銀行信貸危機蔓延等一連串棘手難題,最終為極權主義的興起,創造了近乎完美的天時地利。

一段近百年前的德國財政史,跟過去二十年來爆發的全球金融危機對比,兩者有不少相似之處,值得學者進一步探究因由。史卓曼直言撰寫本書的主因,源於二〇一〇年希臘爆發的歐元危機,如何蔓延南歐國家和愛爾蘭,而當中的前因後果,竟又似曾相識。

例如一九三〇年代的德國,和二十多年前的歐洲,同樣涉及主權及私人債務、銀行倒閉,金融體系漏洞百出等一系列問題,最終引發的財政危機,動搖了當時西歐國家的政治穩定。純粹從閱讀樂趣出發,若將史卓曼這本《1931》與著名經濟學家約翰 · 加爾布雷斯的經典《富裕社會》並讀,從一九二九年華爾街股市崩盤切入,有如神交兩位高手隔空過招,教人拍案叫絕。

王少保